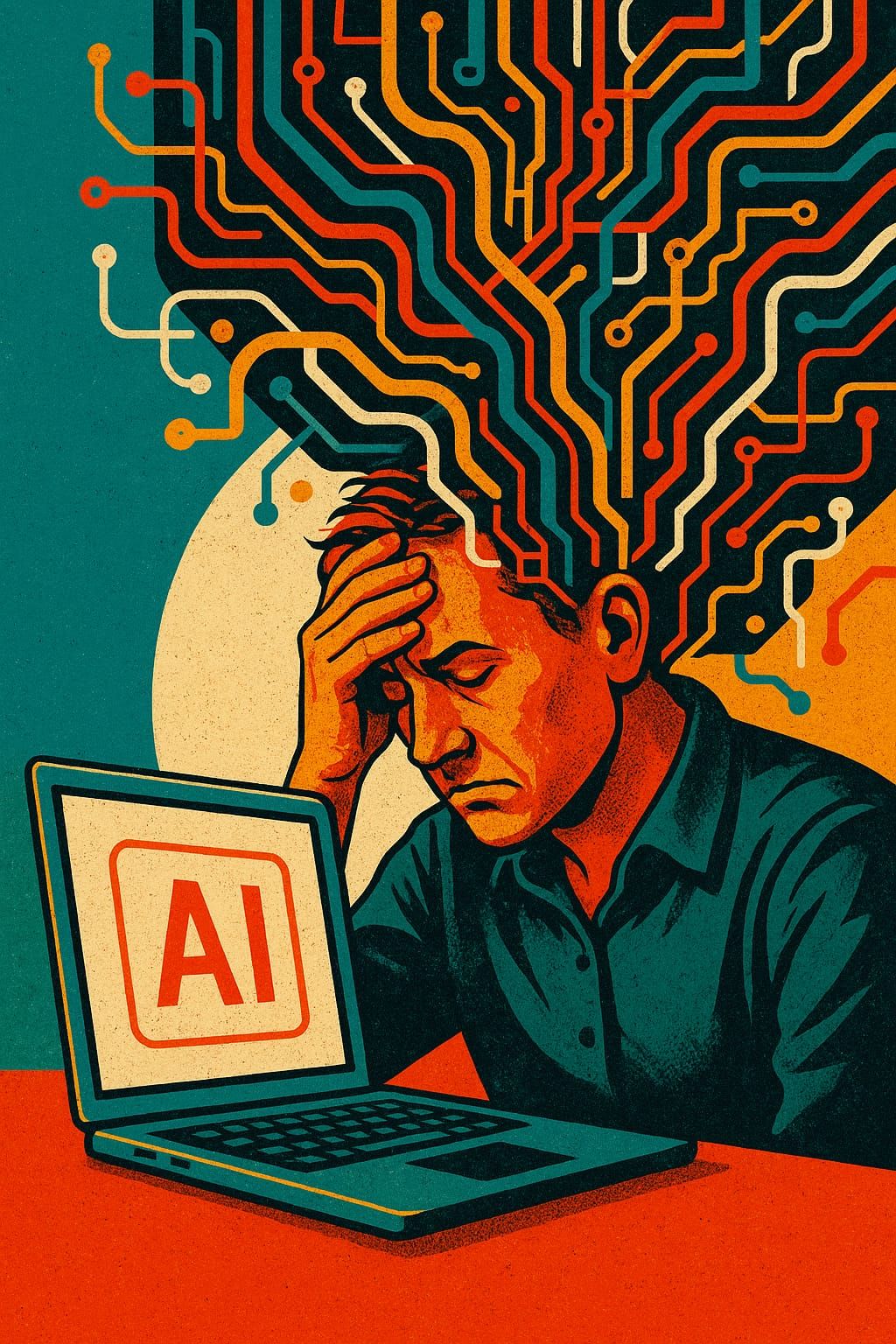

‘AI workslop’: el coste del cansancio mental en la productividad de las empresas

Madrid. Podría parecer insensato en este momento cuestionar las bondades de la Inteligencia Artificial (IA), cuando las cotizaciones de los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y China suben como la espuma por las grandes expectativas de ingresos que hay fijadas en ella. También cuando uno lee un titular como este: «OpenAI prepara la mayor salida a bolsa de la historia con una valoración de hasta un billón de dólares». Insisto, resulta, al menos, atrevido. Sin embargo, últimamente viene acuñándose un término que alerta de las carencias que esta tecnología aún tiene y que pueden afectar notablemente a la productividad de las empresas: «AI workslop«.

Con este vocablo anglosajón nos referimos al trabajo generado por IA que, si bien puede dar la impresión de estar bien hecho, no ayuda realmente a avanzar en la tarea encomendada. Hablamos de informes muy bien maquetados que han sido redactados por IA, pero que están poblados de errores, párrafos repetitivos, inconsistencias, referencias dudosas, etc. Esto ha propiciado la proliferación de documentos insustanciales que no están elaborados por la mano profesional de expertos en base a su conocimiento, sino por una máquina que, en milisegundos, responde a nuestras preguntas gracias a un sistema entrenado con enormes cantidades de texto, patrones del lenguaje, relaciones entre palabras, hechos y contextos. Algunos lo llaman directamente basura digital.

A la luz del criterio y el rigor humanos estas carencias de contenido quedan descubiertas sin excusa, lo que obliga a que otra persona revise o, incluso, rehaga el trabajo para cumplir con los estándares mínimos de calidad. No solo significa una pérdida de tiempo para las empresas, sino también de productividad, precisamente un aspecto en el que algunos países como España no van sobrados.

Se nos ha vendido la IA como el bálsamo de Fierabrás, la fórmula mágica capaz de salvarnos de cualquier aprieto laboral con apenas pulsar una tecla. Basta con que Bill Gates aparezca en un ‘late-night show’ diciéndonos que la IA sustituirá a los médicos, los profesores y los psicólogos en apenas 10 años -en otras palabras, que los seres humanos dejarán de ser necesarios para «la mayoría de las cosas»- para que los ojos nos hagan chiribitas y hasta el último poro de nuestra piel se entregue al «infalible» automatismo tecnológico.

Esta tendencia hacia lo cómodo no es nueva. Se lleva observando desde la implantación de Internet, cuyos motores de búsqueda que arrojan resultados al instante han instaurado la inmediatez en nuestras vidas. Hemos pasado a un paradigma que requiere soluciones rápidas y que no deja margen al sosiego para concentrarnos en una lectura profunda que, por ejemplo, detecte fallos en un informe que se va a entregar a un cliente.

Vivimos en lo que el filósofo y escritor de origen surcoreano que escribe y trabaja en alemán, nacido en Seúl en 1959, Byung-Chul Han -recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025-, denomina sociedad del rendimiento, en la que prima el afán de maximizar la producción. Pero ese modelo genera un agotamiento desmesurado en las personas, ya que están sometidas a un mundo con exceso de estímulos, de informaciones y de impulsos. Nos hemos abonado a leer en diagonal por sistema mientras atendemos a las decenas de notificaciones de correos electrónicos que recibimos al día. Eso transforma absolutamente la estructura y la economía de la atención y hace que se fragmente y se disperse. En consecuencia, nuestro foco en la realidad se vuelve cambiante y efímero.

Hemos normalizado la multitarea como una habilidad exclusiva en la sociedad laboral, pero, como advierte Han en su obra ‘La sociedad del cansancio’, esta técnica procede de los animales en libertad, que, en un estado de alerta constante, reparten su atención para poder sobrevivir. Ello les permite mantener alejados de su presa a otros predadores o cuidar de sus crías mientras se alimentan, pero nunca se abandonan a la mera contemplación porque esto podría tener un desenlace fatal. Sin embargo, concluye que los recientes desarrollos sociales y el cambio estructural de la atención hacen que la sociedad humana se parezca cada vez más a la naturaleza salvaje. Por tanto, se presupone que debemos tener una atención intensa o una hiperatención porque, realmente, nuestra prioridad también es sobrevivir.

Y ese animal laborans que ya identificó la filósofa alemana Hannah Arendt (1906-1975) hace décadas está sucumbiendo hoy al burnout o síndrome del trabajador quemado ante el imperativo de rendir. Esos informes inexactos fabricados con IA que se presentan como el trabajo final en la mesa de un despacho son el síntoma de que no llegamos al ritmo que nos exige esta sociedad, en la que no podemos permitirnos el lujo de desplegar nuestra capacidad de pensamiento crítico porque se está desgastando y, por ello, recurrimos a las nuevas tecnologías como atajo para cumplir con lo esperado.

Se trata de una conducta que estamos adoptándola inconscientemente. Como sostenía otro filósofo, en este caso el canadiense Marshall McLuhan (1911-1980), «el medio es el mensaje», no un vehículo en sí mismo, sino un entorno que transforma nuestras percepciones y nuestras estructuras cognitivas. Internet ya nos había cambiado la predisposición de nuestra mente, que ahora espera recibir la información del mismo modo en que la red la distribuye, en un flujo veloz de partículas, mientras que antes buceábamos durante horas en árida bibliografía. La IA ha acentuado esta necesidad de inmediatez para entender el mundo y estamos pagando las consecuencias.

Un estudio publicado en la Harvard Business Review afirma que más del 40 % de los empleados estadounidenses a tiempo completo han recibido contenido generado por IA que “se hace pasar por un buen trabajo, pero carece de la sustancia necesaria para avanzar significativamente en una tarea determinada”. Según los autores del estudio, esta praxis cada vez más extendida está «destruyendo la productividad». En concreto, señalan que, en promedio, cada caso llevaba casi dos horas a los destinatarios en resolverlo, lo que, según sus estimaciones, suponía una pérdida anual de productividad de 9 millones de dólares para una empresa de 10.000 empleados.

No es el único trabajo que desnuda a la IA. Según un artículo de ‘The Guardian’, otra encuesta realizada por KPMG señala que solo el 8,5 % de las 48.000 personas consultadas confía «siempre» en los resultados de búsqueda generados por esta tecnología. Otro informe de la firma estadounidense de investigación Gartner constata que más de la mitad de los consumidores no confían en las búsquedas con IA, y la mayoría reportó errores «significativos». Al mismo tiempo, otro estudio de la consultora estadounidense McKinsey concluye que el 80 % de las empresas que usan IA generativa no ha visto «ningún impacto significativo en sus resultados financieros».

Y no solo eso, sino que, en algunos casos, el mal uso de la IA está produciendo daños reputacionales de grandes empresas. Deloitte Australia presentó una disculpa formal después de que se conociera que un informe suyo valorado en 440.000 dólares australianos preparado para el gobierno federal contenía múltiples fallos generados por la IA.

Es preciso, pues, una alfabetización en la IA para minimizar estos errores. Sin una formación que oriente al empleado a la hora de manejar esta tecnología, la IA será una herramienta infrautilizada que aportará escaso valor, ya que seguirá creando un doble trabajo que tendrán que sacar adelante otros. Pero quizá también sea necesario un debate público sobre si las nuevas tecnologías deben potenciar la productividad como mandato primordial o si también es necesario fomentar la calidad de los trabajos, aunque esto lleve más tiempo. Por mucho de que Bill Gates diga lo contrario, el filtro humano aún es imprescindible para alcanzar la excelencia.